「Webサイトは1人の営業マン」。スマートドライブでのWeb制作とは。

![]() 2020.11.09

2020.11.09

![]() 2022.04.25

2022.04.25

株式会社スマートドライブ

Web広告・マーケティングのいまをお届けするsyncAD(シンクアド)インタビュー第9弾は、現在、株式会社スマートドライブでサービスサイトやコーポレートサイトなど、Webを中心とした制作ディレクションを担当されている佐々木 博史氏に寄稿いただきました。

Web広告・マーケティングのいまをお届けするsyncAD(シンクアド)インタビュー第9弾は、現在、株式会社スマートドライブでサービスサイトやコーポレートサイトなど、Webを中心とした制作ディレクションを担当されている佐々木 博史氏に寄稿いただきました。

目次

はじめに

こんにちは。スマートドライブの佐々木と申します。スマートドライブは「移動の進化を後押しする」というビジョンのもと、モビリティデータの取得、分析、利活用に関わるサービス提供をしています。私はマーケティングチームへ所属し、サービスサイトやコーポレートサイトなど、Webを中心とした制作ディレクションを担当。事業へコミットし、セールス側と連携したマーケティング戦略に則って自社サイトをグロースさせるのがミッションです。

この記事では”Webサイトの役割”そして”Webディレクションの役割”についてお伝えします。テクニック論は掘り下げず、こんな時代だからこそ、基礎的な部分から咀嚼しなおす目的で私なりの解釈を書きました。

なお、この記事にでてくるWebサイトは、主にマーケティング領域におけるサービスサイトを指します。

Webサイトの役割とは?

まずは事業におけるWebサイトの役割についてです。私はWebサイトを「営業マンの1人」もしくは「販売員の1人」と考えます。24時間365日稼働し、何人ものお客様へ同時対応が可能、そして膨大な知識を持つ。それ故に、お客様の方から気軽に声をかけてもらいやすい営業マン。それが事業におけるWebサイトの正体です。

昨今のコロナでは様々なものへ変化が求められましたが、Webサイトに関しては上記役割のまま、これまで以上に価値を高めた形となりました。

Webディレクターの役割とは?

次にWebディレクションという業務の役割を考えます。

定義が難しいWebディレクターという職種。ここでは2つの役割をピックアップします。2つは掛け算の関係にあり、どちらかのスキルが低いとディレクターとしての役割を発揮しづらいと言えるでしょう。

役割1つ目:企画 設計

1つ目は、Webサイトという営業マンに「何を目的にしてもらうか?」「何をどんな順番で話してもらうか?」「どんな服を着てもらうか?」「声の大きさ、喋りのスピードは?」など、事細かに定める役割。企画・設計の部分です。

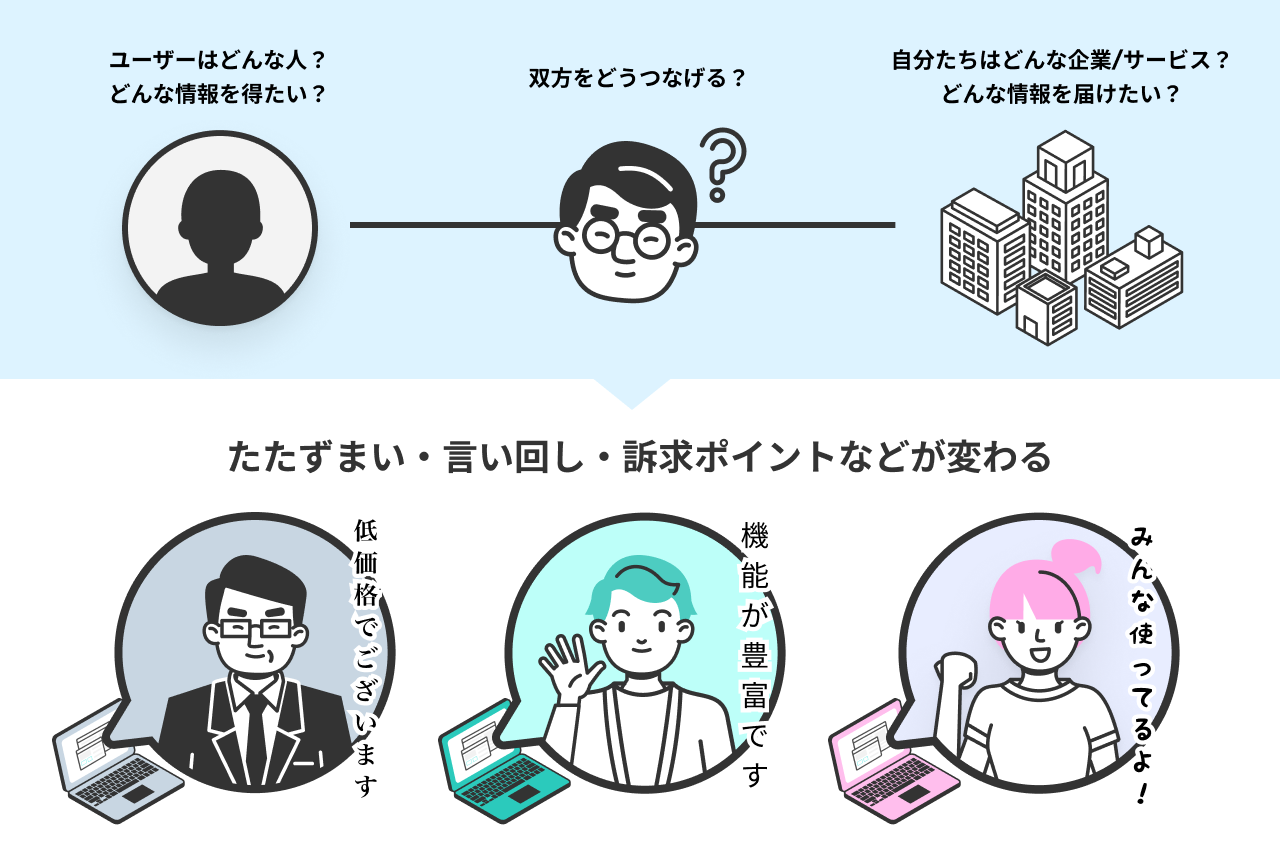

技術の進歩によりパーソナライズ化が進むものの、融通や柔軟さでは実際の営業マンには敵いません。そこでWebサイトは、想定できる一番高い確度で、佇まいやセリフを決めておく必要があり、その判断基準は以下3ステップで導き出します。

- ユーザーはどんな人?どんな情報を得たい?

- 自分たちはどんな企業/サービス?どんな情報を届けたい?

- 双方をどうつなげる?

それぞれのパーツを解説します。

1.ユーザーはどんな人?どんな情報を得たい?

そもそもの事業ターゲットを定めます。「サービス利用のペルソナ」などのワードで語られれる部分です。定量・定性両面でターゲットの行動と心理を理解することが理想で、手段は様々。便宜上、定量=アクセス解析、定性=UXリサーチとすると分かりやすく、双方が互いの欠点を補完する関係になります。

「どんな人が」「どういう場面でその情報に触れ」「その後どうなりたいのか」は、どんなに小さな制作物でも頭に描くべきです。そのためにはユーザー理解が不可欠となります。

2.自分たちはどんな企業/サービス?どんな情報を届けたい?

ここは、おろそかになりがちな点かもしれません。自分たちの強みを認識していても、それを適切に掲載できているでしょうか?

自社サービスの機能/特徴は?強みは?短期的、中長期的な事業戦略は?などをクリアにし掲載すべき情報を網羅、そして優先順位をつけます。その上で、常に最新状態へのアップデートが必要です(これが大変なのですが)。以上を踏まえ「情報を得たユーザーが、その後どうなってほしいか」まで定めます。

3.双方をどうつなげる?

ユーザー側の「情報を得てどうなりたいか」と、事業側の「情報を得てどうなってほしいか」をつなげる手段を講じます。

料金をアピール?機能をアピール?誠実さを印象づける?それとも元気さ?これに関しては無限の選択肢があるため、一概に正解を限定できません。トライ&エラーを繰り返し、自社の成功パターンを蓄積するのみです。こうして選択する手段が、フロント側の設計基準、つまり先述した「どんな服を着てもらうか?」「声の大きさは?」などを決める判断基準になるわけです。

しかしここから、Webディレクターにおける2つ目の役割が求められます。

役割2つ目:サイトグロースへの技術的アプローチ

役割の2つ目は、グロース最適化を担保したサイト構築です。フロント設計が素晴らしくても運用ハードルが高ければ、サイトか運営チームのどちらかが破綻します。またコンテンツを増やした際、Googleから高評価をもらえた方が有利になります。他にも多くの技術的アプローチが必要です。

更新の簡易化、ソースの管理、表示速度の改善など、ミッションを挙げればきりがありません。さらに期限、予算、制作リソース、KPIや社内外ポリシー、果ては事業規模や社内文化まで様々な制約がのしかかる中で、成長し続けるサイトの構築が求められるのです。

スマートドライブのサイト設計基準

ユーザー層は2種類

弊社サイトの場合、2つのユーザー層が存在します。

まずサービス利用側の「一般ユーザー層」。このユーザー層は、弊社ソリューションの特性上、さらに2つのユーザーへセグメントされます。自社の課題を認識し、その解決手段を比較検討する目的の「車両管理系」と、課題創出も含めMaaSやスマートシティという大きな概念に期待する「モビリティソリューション系」のユーザーです。

もう1つはBtoBならでは。サービス提供側の「社内ユーザー層」です。インサイドセールスやフィールドセールスなどの担当が、お客様へマッチした情報提供のためサイトを利用します。

そしてモビリティ業界、さらにスタートアップという環境から、目まぐるしいスピードでの情報追加、そして変化を求められます。日々変化する実態を、漏れの無い様、かつ「一般」「社内」の両ユーザー層が最大活用できる様に優先度をつけ表現する必要があります。

サイトコンバージョンというものの捉え方

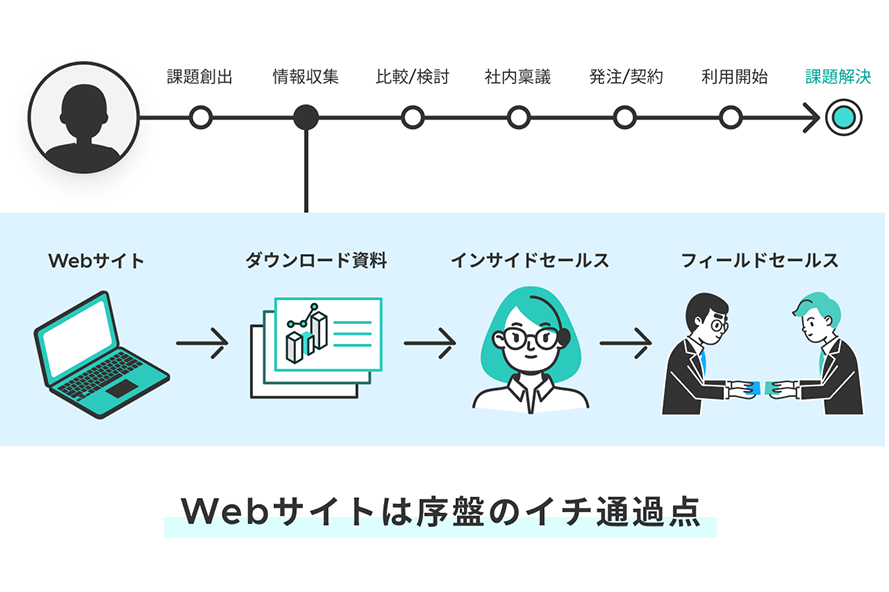

「サイトのコンバージョンである資料ダウンロードは、ユーザーのゴールではない」という考え方を非常に重要視しています。

一般ユーザー層のカスタマージャーニーを考えた際、ゴールはユーザーの課題が解決されることです。それに対してサイトのコンバージョンは「序盤のイチ通過点」でしかありません。

その後に、ダウンロード資料を手元に控えたユーザー(一般ユーザー層)がインサイドセールス(社内ユーザー層)と会話する、という状況を強く意識しコンテンツを揃える。それも重要なポイントです。

以降の項目では、車両管理系、モビリティソリューション系の一般ユーザー層に対し、実際のサイトでどの様な手段を講じているかをご紹介します。

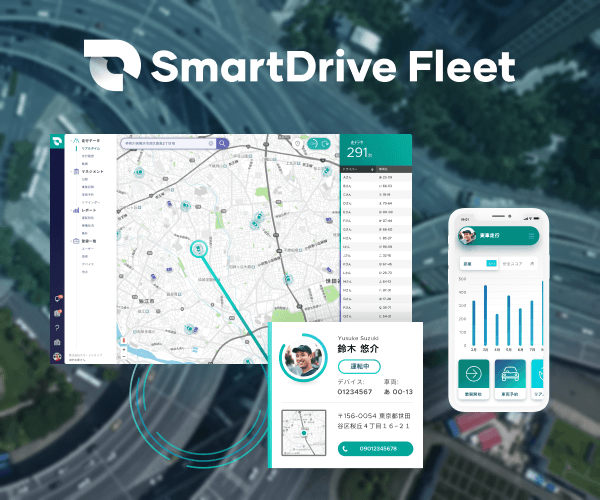

車両管理系ユーザー × SmartDrive Fleet

車両管理サービスSmartDrive Fleetのサイトでは、ユーザーがまず知りたい「機能」「活用事例」をリッチに用意しつつ「初めやすさ」「操作性」「サポートサービス」といった独自の強みを切り出すことで、“他サービスとの比較”というユーザー行動をカバーしています。

URL:https://smartdrive-fleet.jp/

URL:https://smartdrive-fleet.jp/

モビリティソリューション系ユーザー × Mobility Transformation

MaaS/CASE、スマートシティなどの豊富な情報を掲載するMobility Transformationサイトでは、モビリティソリューション系ユーザーの「モビリティーデータで何かできるのではないか?」「そもそもMaaSとは?」といった段階のニーズへ対応する必要があります。また弊社が期待する、業界の垣根を超えた協業やエコシステムの可能性も大いに加味し、「つながる」「学ぶ」といった軸で、幅広くコンテンツを揃えています。

URL:https://www.mobility-transformation.com/

URL:https://www.mobility-transformation.com/

まとめ

繰り返しになりますがWebサイトはあくまで大きな流れの一部であり、それを理解することはとても重要です。見据えるべきはユーザーと企業、双方の最終ゴールです。

Webはあくまで手段の1つです。

オフラインでの訴求が最大の力を発揮するのであれば、Webへの過度なリソース配分は必要ありません。しかしその上でWebという手段を選んだ場合、その強みを活かすべく今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

但しSEOや、近々やってくるコアウェブバイタル対応、CMS設計、UXリサーチなど様々な局面で具体的なアプローチが重要になります。今回はそういった技術面にあまり触れていませんが、有益な情報はネットや書籍へ数多く存在しますので、安心してください(笑)。

ありがとうございました。

関連リンク

スマートドライブにおける広報PRの役割とは…